21世纪经济报道记者李金萍 深圳报道

近年来,在全球气候变化的背景下,灾害风险的不确定性日益增加,提升城市韧性成为全国各大城市面临的紧迫议题。

9月7日傍晚到8日上午,受台风“海葵”残余环流、季风和弱冷空气共同影响,深圳和香港出现了超历史记录的特大暴雨,多个地方的平均降雨量超过200毫米。此次暴雨对两座高密度城市来说,也是一场城市韧性的考验。

一位城市规划研究员对21世纪经济报道记者表示,“深圳和香港背山面海,洪涝潮交织,致灾因子多,有着地形复杂、建成度高、高密度的城市特征,同时拥有‘ 上有山洪入城,内有突发雨涝、下有海潮顶托,外有台风暴潮袭击’的防汛特点,雨、洪、潮三者时常两者同时出现,甚至三者同时发生。”

地处粤港澳大湾区东南沿海,面对台风引发的暴雨天气,深圳和香港已经形成了从风险预警到应急处置相对完整的应对流程。同时,两座城市也在海绵城市、排蓄水工程等基础设施建设方面不断下功夫,提升城市韧性。

“由于气候不确定性的风险日益增加,对于城市气候安全千万不要抱有侥幸心理。推进韧性城市建设,需要系统谋划,久久为功。”华中科技大学国家治理研究院副院长、经济学院教授孙永平对21世纪经济报道记者说。

深港多措并举应对暴雨

9月7日傍晚到8日上午,深圳和香港的降雨打破了记录。

其中,深圳降雨打破1952年有气象记录以来的7项历史极值,深圳罗湖区局部累计降雨量甚至达到469.0毫米。香港天文台发布的信息显示,香港的24小时降雨量超过647毫米,是1884年以来香港天文台观测到的最强暴雨。

面对破纪录的暴雨,深港两地如何应对?在灾情预警、应急响应和抢险救援等流程方面,两地多措并举抵抗暴雨带来的内涝灾害。

在灾情预警方面,气象预警是深港两地向居民发出的第一个信号。

记者从深圳市气象局官网了解到,为做好极端天气的预警预测服务,深圳采用“31631”预警预报服务模式,提前3天给出风雨预测、风险预估及预警信号发布节奏,提前1天预报精细到区的风雨落区、具体量级和重点影响时段,提前6小时定位高风险区,提前3小时发布分区预警和分区风险提示,提前1小时发布精细到街道的定量预报。

香港则是采取发布黑色警报信号的方式,黑色警报信号指香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过70毫米的豪雨,且雨势可能持续,一般黑色暴雨警告表示3小时内降雨量已超过100毫米,在发出黑色暴雨警告后,市民应留在户内,并到安全地方暂避,直至大雨过去。呼吁雇主不应要求雇员上班,除非有关暴雨时的工作安排已有事先协定。

在应急响应和抢险救援方面,深港两地通过人员协同方式,第一时间组织多部门响应防汛抗灾。其中,深圳先后调动消防救援支队、武警部队1368人次参加救援,重点对沿河危险区域、积水内涝区域受灾群众紧急组织转移疏散。在发布黑色警报信号后,香港特区政府民政事务总署迅速启动紧急事故协调中心,路政署和相关承办商、运输署和公共运输营办商、渠务署、食物环境卫生署等多部门立刻采用应急处置工作。

与应急处置不同,以预防为主的基础设施建设在本轮暴雨中也在发挥作用。

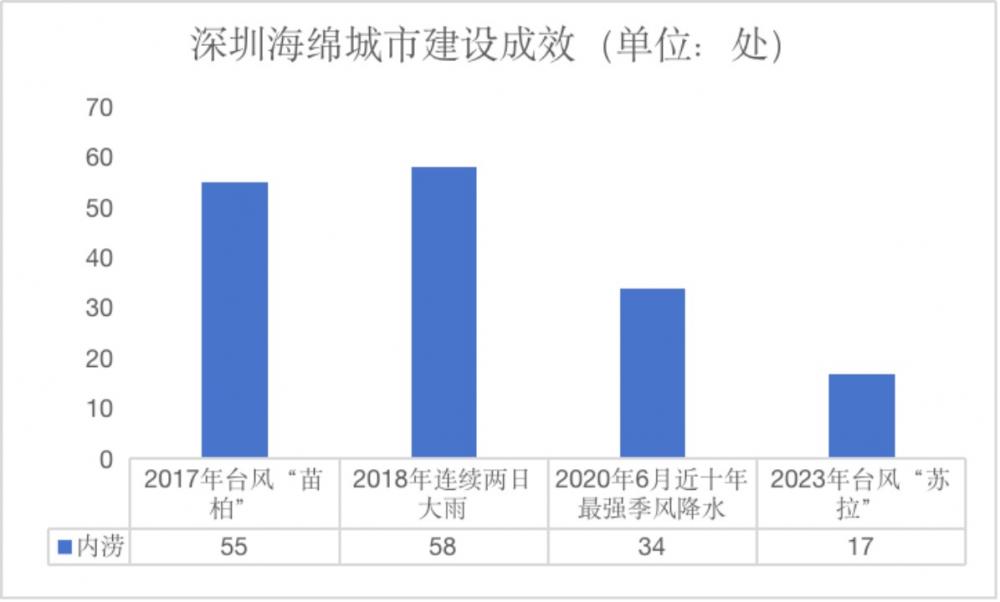

其中,海绵城市是深圳近年来提升抗灾能力的重要基础设施。目前,深圳海绵城市面积已超330平方公里,占全市建成区面积34%。

香港则是采取蓄水空间与排水渠道相结合的方式。据了解,香港拥有跑马场地下大型蓄洪池、大坑东蓄洪池、上环雨水泵房等多个蓄水池,也建设了多条排雨隧道,比如长11公里的“港岛西雨水排放隧道”,雨水可从大坑一路通往数码港,可实现135立方米/秒的排水量。知情人士向记者介绍,香港部分建筑还采用了绿色建筑方式,利于排水。数据显示,香港治水成效十分显著,全城水浸黑点已从1995年的90个减至6个。

值得一提的是,为受灾或有需要的居民,深圳开放了全市841个应急避难场所,香港为需要临时住宿人士开放临时庇护中心。

高密度城市内涝治理难度大

在本次暴雨中,深港两地也发生了不同范围的内涝。多位专家向记者分析,降雨量太大、城市规划待进一步完善等是发生内涝的主要原因。

水利部、住建部等多部门对城市内涝防治一直非常重视,通过不断提高防治标准,促进城市地下排水管网建设,减缓内涝。深圳市海绵城市专家、深圳大学建设工程生态技术研究所所长刘建向记者介绍,“针对特大型城市,将原来50年一遇的防汛标准提高到100年一遇,甚至有些地方提高到200年一遇。”

在如此重视内涝防治的背景下,为何内涝还会发生?这与城市内涝形成的原因有关,城市内涝表面上看是与城市的排水能力不足有关,实际上是与城市规划设计有关。

深圳在40年前是按照小城市灾害防治标准设计,现在随着城市规模不断扩大,人口不断增加,相应的城市内涝防治标准也需要上调,上调标准意味着需要增加排水管网的排水能力和增加蓄洪空间,但是由于城市已经是建成区,增加修建排水管网需要消耗非常大的成本。以日本东京为例,从1992年开始,耗时14年总投资2400亿日元(约30亿美元、200亿元人民币)建成了堪称世界上最先进的下水道排水系统首都圈外围排水系统。

相比于低密度城区,深圳等高密度城市修建排水管网还存在三大建设难点,一是洪水出路难寻;二是城市建设密度高,地下管线复杂,排水防涝工程实施困难;三是重要公共设施,例如地铁、下穿道路、地下车库的应急措施保障难度大。

“城市提升内涝防治标准方面难度很大,当出现类似这场破纪录的暴雨后,城市难免出现内涝。”刘建对记者表示,可以通过软件和硬件相结合的方式提升城市内涝防治水平。在硬件方面,可以建设海绵城市、蓄水池、排水工程等基础设施。在软件方面,加强城市内涝风险图宣传工作,通过城市内涝风险图及时向居民预报内涝风险位置点,让居民及时远离危险。

深圳作为全国海绵城市第二批试点城市,海绵城市的建设已经取得一定成效。不过,每次出现城市内涝,海绵城市都成为争议的焦点,公众对于其实际作用了解还是不深。

“面对超过20年一遇的暴雨,海绵城市的作用有限,需要与传统的防洪设施相结合。比如,在城市公园改造时留出1/3的面积做蓄洪池,从日本立法标准来看,新建和改建的大型公共建筑群必须设置雨水就地下渗设施,每公顷具有500立方米的调蓄空间。”刘建说。

数据来源:根据公开报道梳理。

综合治理提升城市韧性

暨南大学公共管理学院、应急管理学院副院长李伟权向21世纪经济报道记者表示,“国内一些大城市多数都存在早期韧性城市规划缺失的问题。所以,旧城改造和城市更新提高城市的韧性能力是现代城市建设和难点。需要通过打造智慧应急系统、改造基础设施、改革应急管理体系等方面建设,弥补先天不足。”

李伟权建议,从应急管理的灾害缩减、预备、反应和恢复等方面的能力建设出发,通过城市风险源分析与排查、基础设施合理有效规划、社会应急能力全员提升等方面来提升城市韧性。

首先,要分析城市中的各类风险源,不仅包括自然灾害,也包括可能引发事故灾难的各类风险,对其进行隐患排查与灾害消减,做好预防预测工作。

其次,做好防灾减灾的规划与布局,要合理安排基础设施建设,消除风险,减少城市脆弱性,增强城市应灾冗余性。比如针对山体滑坡区域,做好排水规划,低洼易涝地点做好监控预警等。

在此基础上,加强人的能力建设,包括专业应急救援与各类社会组织救援队伍的能力提升,并通过各种演练和训练,使得城市市民具备自救互救基本能力,形成强有力的社会应急救援体系,激发全社会各种力量参与应急处置,形成一个人人都懂应急、人人都会应急的韧性城市体系。

“韧性城市既是基础设施建设的韧性,也是管理体系的韧性,更加是全体市民的韧性,需要大家共同努力。”李伟权对记者说。

孙永平认为,郊区也需要列为重点防范区域。随着超大、特大等城市化进程加快,郊区的人口密度也在逐渐增加,人口密度的增加意味着城市的风险加大。今年以来,先后发生的北京暴雨、西安暴雨,重灾区都出现在防范相对薄弱的郊区。

此外,从长期发展来看,提升城市韧性要从综合治理的角度出发,因为在城市韧性建设中,涉及城市规划、与民众的沟通机制建设、极端天气气候预案建设、城市监测水量工具维护等多方面工作内容。单一部门的单打独斗,头痛医头、脚痛医脚的方案,很显然与城市韧性中的多元内容不适合。

孙永平建议,政府可以从规划先行和建设整体信息管理系统发力。在规划先行方面,需要将气候风险考虑进去,气候问题属于中长期的惯性问题。同时,由于基础设施等建设成后很难改动,在规划中要有超前意识,结合各地的经济发展、气候特点、地质类型等多方因素整体规划。在信息管理系统建设方面,要建立多部门统筹运作机制,做好各类信息归集工作。因为当气候灾害来临时需要应急管理、医疗等各个部门响应,政府统筹起来才能发挥最大综合效益。

深圳从综合治理思维出发,已经开始推进韧性城市建设。今年8月19日,深圳市应急管理局防灾减灾处长王常效公开表示,深圳在快速推进韧性城市建设,但还处于规划设计和论证阶段。

《深圳经济特区自然灾害防治条例》(以下简称《条例》)将在11月1日施行。作为深圳在全国率先探索自然灾害防治立法,《条例》从多灾种、全链条、跨部门、差异化治理等方面进行自然灾害综合防治制度设计,构建协同高效的灾害应对机制。围绕建立高效科学的自然灾害防治体系、加强自然灾害防治综合统筹协调、适应机构改革后防灾减灾救灾体制机制变化作出了一系列制度规定。