3月27日,2025中关村论坛年会在北京开幕。中共中央政治局委员、国务院副总理张国清在开幕式上强调,要以重大创新开拓新动能,推动国际科技合作与开放共享。

本届年会汇聚全球100多个国家和地区的上千名嘉宾,围绕人工智能、生命健康、“双碳”绿色等前沿领域举办60场平行论坛,并发布多项突破性科技成果,包括全球首款高性能智能光计算芯片“太极系列”及开源生态建设成果,为破解人工智能算力瓶颈、培育未来产业注入强劲动力。

以重大创新开拓新动能

现阶段,新一轮科技革命和产业变革深入发展,人类要破解共同发展难题,比以往任何时候都更需要国际合作和开放共享。

年会期间,中关村论坛敞开全球科创合作大门,组织128场活动,来自100多个国家和地区的上千位嘉宾齐聚一堂,共议前沿科技与未来产业发展。

“我们积极融入全球创新网络,已经与160多个国家和地区建立了科技合作关系,签署了118个政府间科技合作协定,为国际科技合作作出了中国贡献。”张国清表示,未来需要共同以科技创新促进各国互利共赢,促进科研基础设施合作共建、科技创新主体互学互鉴、科技创新成果互惠互享,让科技进步惠及全人类。

中国积极合作的态度以及对科技创新的高度重视也取得了一定成绩。国家统计局数据显示,2024年,中国研发经费支出3.6万亿元,研发投入强度上升到2.68%,比上年提高0.1个百分点,超过欧盟国家平均水平。

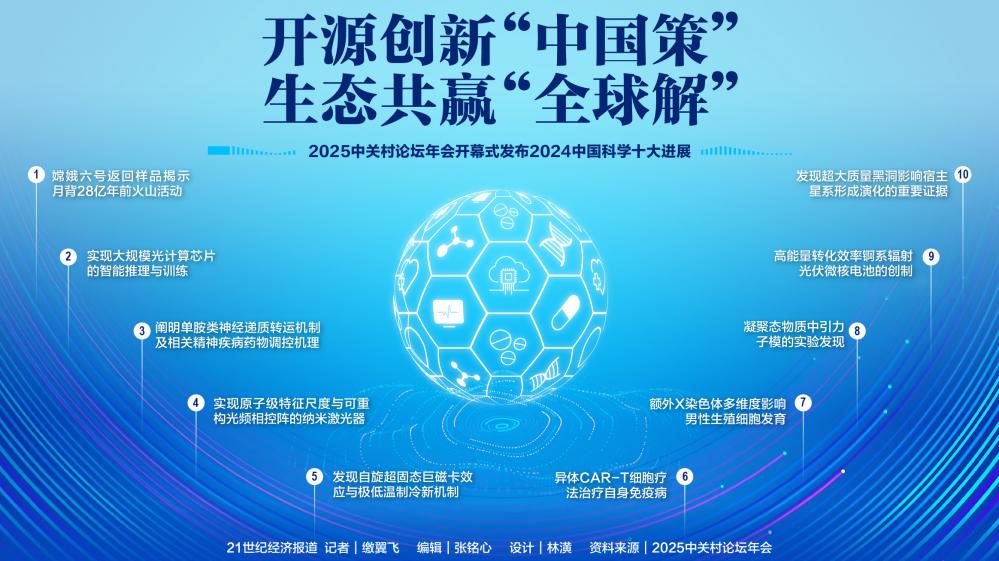

在开幕大会上,国家自然科学基金委员会也发布了2024年度“中国科学十大进展”,分布在数理天文信息、化学材料能源、地球环境和生命医学等科学领域。

其中,以实现大规模光计算芯片的智能推理与训练为例。以大模型为代表的人工智能技术迅猛发展,对算力的需求呈现远超摩尔定律增长的趋势,新兴智能计算范式的发展迫在眉睫。而智能光计算用光子替代电子作为计算载体,以光的受控传播实现计算,有望对当前计算范式带来颠覆性的突破,成为新一代人工智能发展的国际前沿。

本次创新的太极系列芯片实现了大规模神经网络的高效推理与训练,相较于国际先进GPU(依赖7nm先进光刻制程),系统级能效提升了2个数量级,且仅需百纳米级制程工艺。有望解决电子芯片痛点问题,以全新的计算范式破除人工智能算力困局,以更低的资源消耗和更小的边际成本,为人工智能大模型、通用人工智能、复杂智能系统的高速高能效计算探索新路径。

张国清表示,接下来要共同以科技创新引领新质生产力发展,加强原创性、颠覆性创新,推动科技创新和产业创新深度融合。抓住数字经济、人工智能、低碳技术、生命健康等发展机遇,持续推进“人工智能+”行动,强化企业的科技创新主体地位,促进新兴技术推广应用,开拓更多的新产业、新模式、新赛道,强化对绿色化数字化转型和可持续发展的支持,共同培育高质量发展的新动能。

图片来源:本报记者 缴翼飞 摄

以“开源”打造开放创新生态

科技创新和产业创新深度融合,离不开创新资源要素的高效流通。近年来,中国打造开源社区,成立开放原子开源基金会,建设国家级开源社区,鼓励企业积极融入全球开源生态。

工信部数据显示,目前,中国已成为全球开源参与者数量排名第二、增长速度最快的国家。

2025中关村论坛年会也首次展示了北京重大开源成果,通过“天工”“长安链”“RISC-V处理器核”“理想开源整车操作系统”等重点开源成果,全面展示北京引领开源潮流,打造开放创新生态的最新成就。

其中,北京人形机器人创新中心开源全球首款纯电驱全尺寸拟人奔跑人形机器人通用平台“天工”。开源内容包括“天工”结构图纸、软件系统,以及数据集等内容,为国内高校、科研机构和中小初创企业搭建了一个高水平的具身智能研究的基础底座。

理想汽车则开源首个整车操作系统,构建面向自动驾驶的端到端高性能、高安全、低资源消耗分布式操作系统。理想汽车自研操作系统通过开放源代码实现技术透明化,开发者可深度参与架构优化与功能定制。该系统支持车控域到智驾域的各种业务,提供灵活可裁剪的模块化服务,彻底打破“黑盒化”技术壁垒,填补智能汽车全场景操作系统开源市场的空白,保障产业链安全可控。

“我们愿意推动汽车操作系统开源,让汽车操作系统性能达到全新高度。开源不仅是为全世界、全行业的开发者伙伴提供一个新的技术平台和开发工具,更是一种价值观的开放。封闭只能放大系数,但开源可以放大基数。”理想汽车CEO李想表示,面对全球芯片短缺和闭源操作系统带来的挑战,理想汽车于2021年启动汽车操作系统自研项目,投入大量研发资源,于2024年实现首个版本量产上车。

以未来产业描绘发展新图景

未来产业是由新一轮科技革命孕育催生,目前尚处于技术突破关键期或商业化探索导入期,未来5~10年内具备较大增长潜力或较强战略性影响的新产业形态。今年政府工作报告已经明确,要培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。

这也无疑是今年中关村论坛年会上的科技热门方向。

银河通用创始人兼CTO王鹤就在全体会议上表示,人形机器人寄托了人类对美好生活以及尖端科技的向往。

今年以来,人们看到了许多机器人秀。比如蛇年春晚上,宇树科技展示了机器人的群体舞蹈;记者也在今年中关村论坛年会的现场看到一众机器人,踢足球、弹钢琴、走台阶甚至是小跑起步。

在王鹤看来,人形机器人已经步入运动时代。“机器人对地形有了很强的自适应性,可靠性也变得非常高。这背后是无需视觉输入、基于关节状态输入的强化学习技术引领了这场革命。”

在人形机器人的生产力时代,一项核心技术就是基于视觉输入的端到端具身大模型实现任务的通用和能力泛化。但王鹤指出,目前具身大模型的发展遇到了一些困难,其中最大的挑战是数据的缺乏。要想破解这一难题,可以尝试通过大规模生产和使用合成数据来训练人形机器人。

此前,国家发展改革委、国家数据局等部门已经联合发布《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》,明确提出要强化数据标注、数据合成等核心技术攻关。

王鹤表示,通过大量的合成数据,大模型不再需要任何真实世界的数据,就能获得很高的可靠性,这样的数据成本非常低廉。如果还想进一步训练它按照人类意图去工作,也只需要采集少量的人工数据就能完成训练。