南方财经全媒体记者郭晓洁 21世纪经济报道记者李德尚玉 实习生余忠梅 广州报道

随着绿色金融市场的快速发展,相关的资讯和数据变得越来越丰富。绿色金融周报从宏观视角和机构绿色金融实践等角度,关注绿色金融领域的最新前沿动态,追踪绿色金融市场的最新趋势,为绿色金融相关参与方提供决策依据和参考。

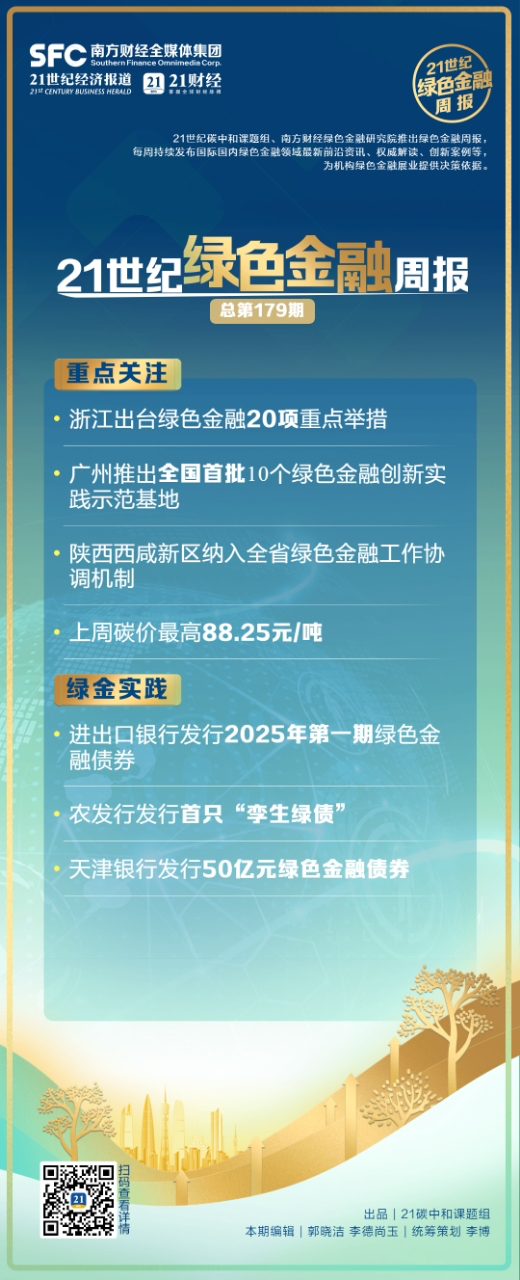

一、重点关注

1、浙江出台绿色金融20项重点举措

日前,中国人民银行浙江省分行联合浙江省委金融办、浙江金融监管局、浙江证监局等部门出台《关于做好绿色金融大文章支持浙江经济绿色低碳高质量发展若干措施的通知》(以下简称《通知》),推出20项重点举措促进绿色发展。

《通知》提出绿色金融发展目标,力争2025年全省绿色贷款余额突破4.2万亿元,2026—2030年绿色贷款增速高于各项贷款平均增速,绿色贷款占比每年稳步提升。在具体举措方面,建立绿色生态和低碳转型项目库及企业库,健全数字化融资对接机制,加大绿色低碳重点领域支持,推广碳排放权、排污权等环境权益抵质押融资,深化EOD模式金融支持,创新绿色保险产品和服务模式,不断丰富绿色金融供给。建立健全碳信息共享机制,持续推进金融机构碳核算工作,探索“绿色金融+”,创新发展绿色消费金融业务,助力提振和扩大消费。同时,开展金融机构绿色金融评估工作,将金融机构发展绿色金融,支持绿色低碳发展情况作为监管考核与政策激励的重要参考。

21碳中和课题组快评:《通知》通过提出完善绿色金融供给体系等举措,重点支持低碳转型和生态价值转化,为浙江金融机构加大对生态价值领域增信手段开发和产品创新有较好的指导意义。

2、广州推出全国首批10个绿色金融创新实践示范基地

3月24日,广州发布了10个“广州市绿色金融创新实践示范基地”(以下简称“示范基地”)。据悉,该批基地由广州市绿色金融协会发起推荐和评选,覆盖广州花都、黄埔、南沙、海珠、天河、增城、从化等多个区,是广州首批“绿色金融创新实践示范基地”,同时也是全国首个示范基地做法。

典型案例中,森林海旅游度假区项目通过绿色债券募集资金,破解矿坑修复融资难题;从化上水酒店运用“集体建设用地贷”盘活村集体资产,打造生态文旅品牌。两项目分别实现融资成本降低30%、带动周边村民年均增收超万元。

广州市绿色金融协会表示,示范基地探索出“金融活水+生态治理+产业转型”的创新路径,已形成生态产品价值实现、数字化赋能等八大示范领域,为全国绿色金融支持高质量发展提供“广州样本”。

21碳中和课题组快评:广州以创新绿色金融工作机制推动生态治理与经济发展的深度融合,通过绿色金融支持生态、低碳项目建设,不仅破解环保项目融资瓶颈,更以市场化手段激活生态产品价值,为全国绿色金融支持可持续发展提供可复制经验。

3、陕西西咸新区纳入全省绿色金融工作协调机制

近日,中国人民银行陕西省分行联合省生态环境厅等7部门印发《陕西省绿色金融工作协调机制》,西咸新区气候投融资产业促进中心正式成为成员单位,将与14个省级部门及金融机构共同研究全省绿色金融信息共享、政银企融资对接、支持西咸气候投融资赋能平台建设等事宜,共同探索全省绿色金融发展路径,推动全省绿色低碳高质量发展。

作为国家气候投融资试点,西咸新区基本建成“四库两标准”,严格按照气候投融资“一标准两办法”,精准筛选89个气候投融资项目及66家气候友好型企业,预计年减排79.2万吨,创新落地“碳减排挂钩贷款”等金融产品,累计为40个项目融资116.73亿元。该机制将强化政银企对接,推动绿色资源集聚,加速绿色技术创新和产业集群发展。

21碳中和课题组快评:西咸新区在气候投融资领域的探索,如“四库两标准”的基本建成、精准筛选气候投融资项目和企业、创新金融产品等,为陕西省绿色金融发展提供了宝贵的经验和实践案例。此次地方气候投融资试点纳入全省绿色金融工作协调机制,将对地方生态部门与金融部门在绿色金融领域的融合协调带来利好。

4、上周碳价最高88.25元/吨

3月28日,上海环交所发布上周(20250324-20250328)的全国碳市场每周综合价格行情及成交信息。

上周全国碳市场综合价格行情为:最高价88.25元/吨,最低价85.58元/吨,收盘价较上一周五下跌1.88 %。

上周挂牌协议交易成交量753,940吨,成交额63,960,961.30元;大宗协议交易成交量500,000吨,成交额41,030,000.00元。

上周全国碳排放配额总成交量1,253,940吨,总成交额104,990,961.30元。

2025年1月1日至3月28日,全国碳市场碳排放配额成交量5,453,590吨,成交额483,202,136.07元。

截至2025年3月28日,全国碳市场碳排放配额累计成交量635,722,254吨,累计成交额43,515,929,239.58元。

二、绿金实践

1、进出口银行发行2025年第一期绿色金融债券

3月27日,进出口银行在银行间债券市场成功发行2025年第一期绿色金融债券和服务外贸提质增效主题金融债券共计100亿元,期限分别为2年期和1年期。本次发行的债券定性为政策性金融债券,由国家给予信用支持。2025年第一期绿色金融债券为2年期固定利率金融债,发行金额不超过40亿元,本期债券的募集资金将依据适用法律和监管部门的批准,按照《绿色债券支持项目目录(2021年版)》界定范围,募集资金专项用于清洁能源产业和外贸领域信贷贷款,获得了市场投资者的广泛参与和踊跃认购。

21碳中和课题组快评:近年来,政策性银行成为中国绿色金融债的主力发行主体,对绿色金融债市场的扩容起到了显著的推动作用。以进出口银行为代表的政策性金融机构,凭借国家信用支持,能够以较低成本筹集资金,引导更多社会资本流向绿色产业,为清洁能源等领域的项目提供有力的资金保障。

2、农发行发行新标准项下首只“孪生绿债”

3月25日,中国农业发展银行在上海清算所通过公开招标,顺利发行国内首只符合新版《可持续金融共同分类目录》的绿色债券,规模20亿元,期限2年,发行利率1.5358%,认购倍率3.36倍,获工商银行、农业银行等多家机构支持。本次发行采用“孪生绿债”模式,凸显绿色价值,引导社会资金精准投向绿色发展领域。

债券严格遵循人民银行等监管部门“可测度、可核查、可验证”原则,同时符合新版《可持续金融共同分类目录》类别标准和《绿色债券支持项目目录(2021年版)》类别标准。债券募集资金将专项用于清洁能源、绿色基建等经第三方认证的优质项目,预期建成后将产生显著环境效益。据悉,2024年11月更新后,新版《可持续金融共同分类目录》由中国人民银行与欧盟联合编制,覆盖96项可持续经济活动,为跨境绿色资本合作提供新路径。

21碳中和课题组快评:农行发行首单符合新标的债券,对中欧绿债市场的互联互通具有示范效应。作为专业的政策性银行,农发行此次债券发行将引导更多低成本资金投向乡村领域绿色基建和低碳改造项目。

3、天津银行发行50亿元绿色金融债券

3月24日,天津银行公告,经中国人民银行批准及2021年、2023年度股东会审议通过,该行2025年绿色金融债券于3月24日在全国银行间债券市场成功发行。本期债券发行规模50亿元人民币,票面利率1.98%,期限至2025年3月24日,募集资金将专项用于《绿色债券支持项目目录(2021年版)》认证的绿色产业项目。

据悉,本次债券簿记建档工作已于3月20日完成,所筹资金在项目投放前的闲置期间,将合规投资于优质绿色债券及高流动性货币市场工具。

21碳中和课题组快评:近年来,地方城商行、农商行发行绿色金融债日渐频繁,发行绿色金融债有利于商业银行补充资本、优化资金结构,特别是对中小银行提供稳定的中长期资金来源支持地方经济绿色转型有重要意义。