谁是半马最强“钢铁侠”?

无人里

作者丨路永丽

编辑丨刘 欢

近日,天工、灵心巧手、灵宝、乐聚机器人、松延动力等多家人形机器人产品亮相中关村论坛,承担了迎宾、交流、主持、表演和服务等五大类核心场景任务,以实际行动描绘出未来智能生活的生动图景。

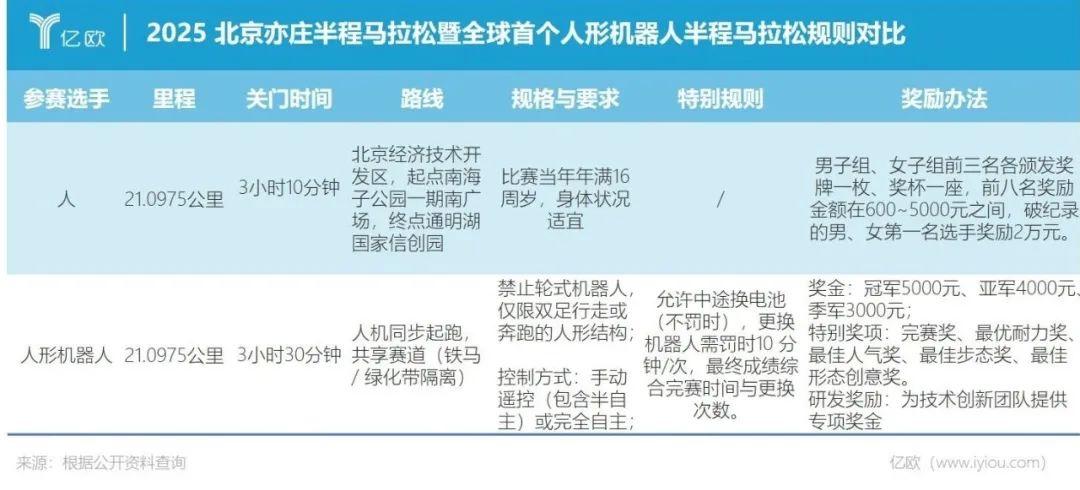

随着人形机器人热潮的攀升,北京今年将迎来科技与体育深度融合的 “一会一赛”。

“一会”指将于今年8月份举行的世界人形机器人运动会。而“一赛”则是本周末即将在北京亦庄拉开帷幕的全球首个人形机器人半程马拉松。

人形机器人跑马拉松?

一听到这个消息,大家脑海中不禁会浮现出那些走路还不太稳,甚至被调侃像 “机器人太奶” 的家伙,也会想到前一阵表演扭秧歌、爬楼梯、空翻、回旋踢的宇树、天工、众擎等人形机器人,但无论哪一类人形机器人,它们在面对21公里马拉松这一艰巨挑战时,似乎都显得有些力不从心。

毕竟,对于人类来说,马拉松都是一项极具专业性与挑战性的赛事,更不用说这些还在成长中的机器人了。

那么,为何要让这些“羽翼未丰”的机器人挑战马拉松呢?这背后是否隐藏着更深层次的考量?很显然,这场马拉松绝非简单的跑步竞技。它或许将成为推动人形机器人技术发展与应用拓展的关键契机。

一、21公里半马,

人形机器人迎来极限挑战

据悉,这场马拉松人机将同步起跑,共享赛道,为确保人机安全,全程采用铁马隔离或绿化带隔离的方式,机器人将与运动员共跑同一路线,但有单独赛道。

本次赛事起点位于南海子公园一期南门,途经南海子公园、文博大桥、泡桐大道等标志性点位和中芯国际、可口可乐、京东等重点企业,终点设在国家信创园。

地形上,赛道涵盖了城市道路(平坦柏油路、坑洼裂缝路段)、坡度路段(长缓坡、短陡坡)以及公园区域(石板路、草地、石子路)等多种复杂路况,机器人需精准调整步伐、姿态,克服重力影响,精准控制动力与制动以避免摔倒;

人类跑步是自然进化的结果,具有高效的生物力学结构、灵活的神经系统控制和强大的环境适应能力。跑步时,人体需要协调200多块肌肉和30多个关节,以实现动态平衡和能量转换。每一步落地时,身体承受2-3倍体重的冲击力,同时通过肌肉的收缩和放松实现推进力。

而人形机器人跑步依赖于机械结构和算法控制,跑步时需要快速在“双支撑”和“单支撑”之间切换,并克服短暂的腾空阶段,还需要在动态过程中实时调整重心,以保持稳定,这对平衡控制要求极高。

同时,续航也是一大难题,当前人形机器人续航大多在2~4小时之间,而完成比赛要3个小时左右,绝大多数需要在跑步途中更换电池。

此外,就像人会在跑步中会出汗、也可能会关节损伤一样,长距离奔跑时,机器人电机需长时间高负载运行,由此带来两大难题:

一是电机及相关部件持续运作,热量不断累积,极易出现过热现象;

二是各活动部件频繁摩擦,会加速关节磨损 ,严重时可能影响机器人的正常行动。

由此看来,21公里的长距离赛程、叠加复杂的路况以及可能存在的天气变化、赛道周边观众干扰等环境因素,这次马拉松考量的不仅是人形机器人运动能力,更是对续航、运动控制及环境适应的极限挑战。

从目前发展水平看,虽然人形机器人能够模拟人类跑步动作,但在灵活性、适应性与能量利用效率上仍远不及人类。

那么,为何要让人形机器人与人类同场竞技马拉松呢?

北京经开区相关负责人表示,此次人形机器人马拉松赛事,旨在展示人形机器人发展的标志性应用成果,同时激发全社会对人机和谐共处的讨论与探索,提升社会关注度和认可度,加速产业落地进程。

北京人形机器人创新中心品牌公关负责人魏嘉星也提到:“这不仅是机器人的竞技场,更是未来科技的展示窗口。”

为了让这些“钢铁侠”们顺利跑完全程,赛事组织者也是操碎了心。他们综合考量了人形机器人当前的研发进展,把比赛关门时间定在了3小时30分钟左右。

比赛过程中,机器人不仅可以随时更换电池“回血”,还能通过接力的方式,让“队友”接棒继续奔跑。不过,每次更换机器人都会被罚时10分钟。最终,将依据完赛时间及机器人更换次数进行综合评价。

二、人形机器人逐鹿马拉松赛道,

谁主沉浮?

那么这次同场竞技的选手有哪些?

赛事邀请全球机器人企业、科研院所、机器人俱乐部、高校等创新主体的人形机器人参赛,据悉当天将有12000名人类选手与20多家机器人企业的“钢铁选手”并肩起跑。

宇树科技、北京人形机器人创新中心、松延动力、灵宝、魔法原子机器人、上海青心意创科技等皆在参赛队列。

网上盛传的夺冠热门选手众擎机器人、智元机器人、星动纪元亿欧曾进行求证,截至发文前未得到明确参赛回复。

优必选表示目前重心在实训,逐际动力则表示目前专注于产品和研发并未报名参赛。

除了上述企业外,目前乐聚机器人、普渡科技、达闼机器人等企业暂未传出明确参赛信息。

网传小米虽未报名,但旗下人形机器人CyberOne(铁大)有望进行公开展示。

3月28日晚,在北京亦庄,报名参加北京亦庄半程马拉松的机器人进行了第一次实地路面测试。已经完成报名的6家机器人参赛队参与了此次测试,每家机器人的技术特点都不一样,测试的内容也不相同。

路测过程中北京人形机器人创新中心的天工机器人换一次电大概用了不到5分钟的时间,第一台人形机器人完成第一次测试,用时大概2小时52分。

上海青心意创科技有限公司也测试了其人形机器人上坡、下坡,以及持久力等,以及跑步中的稳定性。松延动力旗下人形机器人也进行了试跑。

在路面测试中,每一台人形机器人都进行全方位的检验,工作人员收集各项测试数据,以便进行最后调试训练,争取取得最佳比赛成绩。

“真金不怕火炼”,我们来看一下各种子选手的核心竞争情况:

宇树科技产品在速度、续航以及运动控制方面均有较大竞争优势,旗下的H1身高 180 厘米左右,整机重量约 47 公斤,最高时速达3.3m/s,潜在运动性能超过 5 米 / 秒,续航在2~4小时范围内,能在实地环境灵活起步、奔跑、跳跃,还具备后空翻技能;

北京人形机器人创新中心的人形机器人“天工”在环境适应性、速度等方面也有突出优势,身高1.8米,体重47kg,曾实现无磕碰、不踩棱、不踏空的连续攀登100多个台阶,在沙子、雪地中奔跑,奔跑峰值速度可达 12km/h(约3.3m/s),稳定奔跑速度为6km/h(约1.67m/s),目前已进行特色改造,额外加固“髋关节”并采用“运动鞋底”;

众擎人形机器人在步态、速度、稳定性方面都酷似人类,旗下的SE01身高1.7m, 整机净重55kg,能实现超拟人步态,行走速度为2m/s, 电池续航时间两小时,能完成深蹲、俯卧撑、转圈走、抓取、跑跳等复杂动作。

旗下前一段时间刷屏的前空翻人形机器人PM01身高1.38m,重量约40kg,全身自由度为24,运动速度达2m/s。瞬时速度达12 km / h(约 3.3m/s ),实现了稳定拟人奔跑以及流畅的走跑切换 ,在速度和奔跑稳定性上有优势。

灵宝旗下人形机器人CASBOT 01身高 179cm,体重 60kg,配双电池,设计方便快速拆卸更换电池,作业续航时间超过 4 小时,同时实现了运动一体化控制,可让机器人在复杂动态环境中稳健执行全身作业任务,在续航以及运动控制方面有不错的优势。

苏州魔法原子人形机器人“小麦”身高 174 厘米,整机重量在60kg左右,走路和跑步姿态已趋于仿人,能够在奔跑状态下适应马路、跑道、草地、山坡等多种环境地形,持续奔跑速度也达到了2m/s。

智元机器人旗下的远征系列以工业级高负载能力著称,而灵犀则以敏捷型设计和擅长弯道控制的特点,也有不错的竞争优势;

乐聚机器人”夸父”速度5km/h(约1.4m/s),可适应水泥地、柏油路等多种复杂地形;

星动纪元的STAR1,以63kg的“小钢炮”之姿,速度可达3.6m/s。

高校联队参赛队伍方面,网传清华北航联合实验室 的“赤骥”、哈工大的 “冰雪行者”也将参赛。

业内人士向亿欧表示,此次马拉松是对人形机器人综合实力的考验,仅在单一动作方面表现出色,恐无法应对此次大考。

魔法原子副总裁兼研发负责人陈春玉曾公开指出,机器人运动的稳定性和流畅性高度依赖于软件与硬件之间的耦合程度。他举例说明,一旦机器人的电机、舵机等执行机构与控制软件的配合出现偏差,机器人就容易失去平衡,甚至摔倒。

相比走路,跑步对于机器人来说,考验的就不是单一的算法或是本体硬件,而是整个系统的极限。灵宝CASBOT联合创始人兼运动智能研发中心负责人杨国栋曾公开表示,越接近人类体型的人形机器人,跑起来就越吃力。“硬件结构越复杂、机身越重,运动负担就越重。”

由此观之,此次21公里马拉松不仅是对人形机器人软硬件综合实力的极限挑战,更是对当前机器人技术发展水平的一次全方位检验。除了技术、环境因素外,各机器人在马拉松比赛中的表现还受到多种因素的影响,具体结果还需通过实际比赛来验证。

三、在“摔跤美学”中,

筑牢人形机器人智能进化注脚

对参赛的本体厂商来说,这次人形机器人马拉松也是一个不可多得的技术秀场。机器人在比赛中的每一次稳定奔跑、精准转弯,都是厂商技术实力最直观的展示,同时厂商也能收集到机器人性能的实时数据以及来自专家和公众的反馈,这些数据及反馈对于后续产品的研发和改进至关重要。

站在行业发展的高度,马拉松赛事就像一个超大型的 “技术练兵场”,为技术验证与突破创造了绝佳契机。平日里,那些被调侃为 “机器人太奶” 的产品,即便存在行走不稳、能源效率低等问题,在常规场景下可能并不显眼。

但在马拉松赛程的考验下,任何技术短板都会暴露无遗。比赛中,机器人摔倒、续航不足等状况,将为整个行业的技术迭代指明方向,成为推动技术进步的强大动力。参赛,也因此成为人形机器人直面技术难题,实现自我提升的有效路径。

正如人类马拉松史上那些踉跄却坚持的身影,首届人形机器人半马的真正意义或许不在于冲过终点的胜利,而在于赛道上那些留下的尝试与探索痕迹。这场赛事注定充满“摔跤美学”,恰似人工智能的婴儿学步。

我们需要给失败留些空间,珍视每一次跌倒。

因为,当这些“钢铁跑者”以每秒千次的运算校准姿态,用毫米级的关节位移对抗地心引力时,每一次失衡都在为“具身智能”的进化史写下注脚。或许数十年后,当机器人运动员能轻松跑完42.195公里时,人们会明白:正是今日这些笨拙却执着的奔跑,为未来的智能文明埋下了第一粒奔跑的种子。